“我的名字你都叫不出啦?”“60年了,真是好久没见了。”……

今天(5月20日)的乌镇人民公园,成了大型“猜猜乐”现场。乌镇中学65届三个班的毕业生,跨越60年,再次相聚。一整个甲子年,足以让人从风华正茂走向两鬓斑白,七十余位老人,循着记忆中同学的模样,对着眼前的身影,都开心地笑了。

“这个是谁,你猜猜看?”透过一张张陌生而又熟悉的脸,依稀辨出曾经的少年模样,迷茫、猜测、辨认再辨认,而后试探性地叫出对方的名字。在收到肯定眼神的刹那间,两双手早已有力地握在了一起……

只这一瞬,相隔半个多世纪的时空,仿佛悄然消弭。纵使六十年风霜,全刻印在同学们的眉梢眼角上,那些学生时代稚嫩的脸庞,仍会与眼前的面庞再次重合,顺带着有关彼此的记忆,渐渐清晰。

“想到要参加同学会,我连着好几晚都激动得睡不着觉。”沈月英激动地说,看到这一张张脸,上学时的趣事、乐事都记起来了。“如今上了年纪,常常转身就忘事,可学生时代的事情,却越来越清晰了。”她不免感慨。

郭彦根一早从上海赶来,一踏入人群,他的目光便开始在一张张“新”面孔上穿梭。“激动、开心,真的非常激动。”面对我们的采访镜头,说话间,他的视线总会不自觉地飘远,而后锁定人群的某一处,欣喜地举起手臂,快步朝着老同学迎上去。

老人们的对话,多是这样左一句右一句地穿插在他们的重逢续旧中,而后再被新一拨的相认续旧所打断……现场的一幕幕,无不让人动容。

于树荣是3甲班的联络人,大家在叙旧时,他正支起一条腿,忙着更新起了班级通讯表。手工绘制的表格里,字迹工整得像是课堂作业。“把这么多同学聚起来太不容易了,好些都是托人、托人再托人,转了好几道才联系上的,趁着这个时间,我得把联系方式都记下来。”他边写边说。

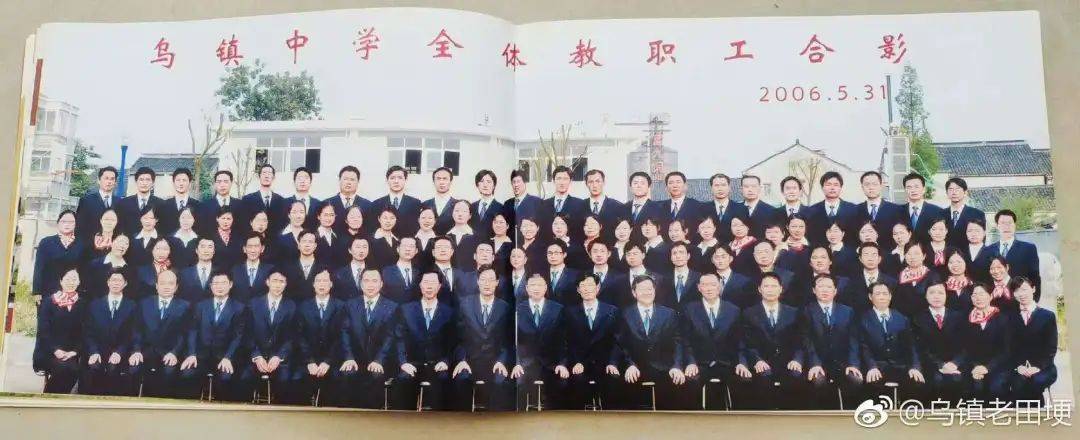

“人生能有几个60年?趁我们身子骨还硬朗,说什么也要再聚聚!”为了组织这次活动,施昌洲、贝利光等人组成的筹备组,还专程回到乌镇中学调取了当年三个班的学生名单,分班级安排联络人开启联系工作。

今天的相聚,足足筹备了4个多月。贝利光给记者展示了他手写的活动流程,其中特意增设了同学的才艺表演环节,他的理由是防止冷场。显然,这样的担心是多余的,纵使半个多世纪未曾团聚,一声“同学”,一如回归往昔的校园,总有道不尽的话。

“从拎着煤油灯上学的年代,走进指尖就能召唤DeepSeek等AI技术的时代,经历过上山下乡,也迎来改革开放,我们这一代是新中国的同龄人,是祖国发展壮大的见证者和参与者,更是祖国红利的享受者和获利者。”邵云是乌镇中学65届3甲班的学生,在他看来,历经一个甲子年的相聚,意义非凡,在他们每个人的身上,所印刻的不只是学生时代的记忆,更有着特别的时代印记。

时代的浪潮滚滚向前,许多物质载体不断地消失,乌镇西大街37号的乌镇中学老校区早已不复存在。但所幸,因为同学间的情谊,昔日青涩的少年记忆依旧被完好珍藏。

在文章的最后,“桐乡发布”编辑部也向这群“老同学们”送上真挚的祝福:愿你们的友谊如同桐乡的古树,历经岁月依然枝繁叶茂,初心未改变,归来仍少年。返回搜狐,查看更多